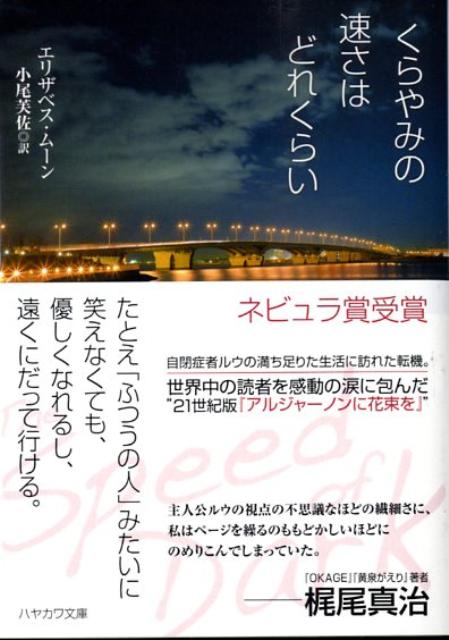

今回の通勤電車内読書は、エリザベス・ムーン著「くらやみの速さはどれくらい」(ハヤカワ文庫 SF)。

今回の通勤電車内読書は、エリザベス・ムーン著「くらやみの速さはどれくらい」(ハヤカワ文庫 SF)。

2003年のネビュラ賞長編部門賞を受賞したSF作品であるが、解説にもあるように、ダニエル・キイスの「アルジャーノンに花束を」(1966年にネビュラ賞受賞)と共通するテーマ、発達障害者と社会との関わりを描いた、哲学的、宗教的とも言える感動作である。

主人公のルウは、カレー王子ではなくて一人暮らしの自閉症者であるが、様々なものの中に潜むパターンを見つけ出すことが得意という能力を評価されて、同様な能力を持つ自閉症者達と一緒に製薬会社に雇われている。

そしてルウは、「暗闇の速度ということについてずっと考えている」。

「暗闇の速度は光の速度より早いかもしれない。光のまわりにいつも暗闇があるのであれば、暗闇は光の先へ先へと進んでいかなければならない」と。

なんて素敵な問いなのだろう。

「自閉症」と一言で言ってもその障害の幅は広く、ルウ達の場合は、アスペルガー障害などのように社会性や他者とのコミュニケーションに特異性があるが知的能力には殆ど問題のない(逆に写真的記憶のように得意な能力を持つことも多い)、高機能自閉症と言えるだろう。

本書ではこの時代、自閉症に関する画期的な治療法が開発され、幼児期にそれを受ければ治療可能となっていて、ルウ達のようにその治療法確立以前に生まれた者であっても、ある種のトレーニング法によって症状を著しく緩和し、日常生活を営み働くこともできるという設定になっている。

自閉症者を家族に持つ者にとっては、なんとも羨ましい社会だが、巻末の解説によると、著者のエリザベス・ムーンもまた、自閉症の長男を持つという。

それ故に、自閉症者の抱える不安やこだわり、生活の仕方や人との接し方など、細かい部分にリアリティが感じられる。

そんな中、ルウ達のような自閉症者を正常(ノーマル)な人にする治療法が開発され、動物実験の段階から人間への適用の段階へと進んでいる。

ルウ達を雇う製薬会社の重役は、その治療を受ければルウ達を雇うのに必要な支援施設が不要になりコスト削減になる(それ以上に障害者を雇わなくて良くなる)と考えて、彼らにその治療を受けさせようと画策する。

多少の不安やストレスを抱えながらも、仕事を持ち、週に一度のフェンシング・サークルでフェンシングの腕を磨き、見事に試合もこなせるルウは、果たしてその治療を受ける必要があるのか?。

ルウの感じる自閉症者と正常な人との間の違和感、周囲の温かい目とそれとは全く逆の冷たい目。自閉症が今の自分を形成した一部であるとすれば、治療を受ける前と後で果たして同じ自分でいられるのか?。

ルウは悩み、ものすごいスピードで脳の機能を学び、様々な人の言葉の裏に潜む言外の意図を読みとりつつ、自らの将来を自ら選ぶ。

ルウが教会で、神は自分の自閉症が癒されることを望んでいるのか、それとも自分が今の障害を抱えたままであることを望むのかと自問し悩むシーンは、特に印象的である。それは、根元的、宗教的な問いであるが、明確な答えが用意されている訳ではない。結局、自らが何らかの答えを選び取るしかないのだ。

SFとしては異色であるが、光と闇の比喩は、そもそも人間とは、人間が生きるとはどういうことなのかという根元的な問いがテーマであるとも読めるし、自閉症に対する正しい理解(ここに書かれたことが全てではないが)のためにも、是非多くの人に一読いただきたい小説である。☆☆☆☆☆。